文/李源順

.png) 前言

前言

有關12年國民基本教育的演進,1999年我國(教育部,2014)公布〈教育基本法〉明訂:「國民基本教育應視社會發展需要延長其年限」,2003年「全國教育發展會議」達成「階段性推動十二年國民基本教育」之結論,總統於2011年元旦祝詞宣示啟動十二年國民基本教育,同年行政院正式核定「十二年國民基本教育實施計畫」,明訂2014年8月1日全面實施。在課程綱要(教育部十二年國民基本教育網站,2013)的制定方面,2014年發布課程總綱、2018年起陸續發布各學習領域/學科/群科的課程綱要;並於2019年從小學、國中、高中一年級開始逐年正式實施。

12年國民基本教育(教育部,2014)本著全人教育的精神,以自發、互動及共好為理念;以成就每一個孩子--適性揚才、終身學習為願景;以啟發生命潛能、陶養生活知能、促進生涯發展、涵育公民責任為總體課程目標;並以核心素養(core competencies,簡稱CC或key competencies,簡稱KC;楊俊鴻,2016)做為課程發展的主軸。基於此,在數學領域課程綱要(教育部,2018)除了呼應核心素養之外,也強調在不同年齡、不同能力、不同興趣或領域,皆能獲得足以結合理論與應用的數學素養,是國民數學教育的重要目標。 有關數學素養,1999年經濟合作暨發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD,1999)在<<測量學生的知識和技能:一個新的評量架構>>(Measuring student knowledge and skills: A new framework for assessment)一書中提出數學素養(Mathematical Literacy)一詞。同時開始進行國際學生評量計畫(Program for International Student Assessment/PISA; OECD, 2006),主要是採取素養的觀點來設計測驗,測驗的內容主要分為三個領域:閱讀、數學及科學。重點在於評量接近完成基礎教育的15歲學生,是否能將在學校所學習得到的知識與技能應用於進入社會後所面臨的各種情境及挑戰。

在數學領域中,許多學者、教師一直討論、想澄清數學領域核心素養與數學素養二個名詞的異同,因此作者也在本文中試著提出自己的觀點。作者長期接受數學與數學教育的薰陶,發現大家想要澄清一些有爭議的問題,必須先從定義著手;假如大家的定義不同,那麼談出來的概念就會有出入,容易變成各說各話;假如大家先認同定義,就可以理性的論證它的內涵,容易取得共識。例如,梯形的定義有兩種,廣義中(維基百科,2018),四邊形中至少有一組對邊平行即為梯形,因此平行四邊形是梯形,同時等腰梯形可能是平行四邊形;狹義中,四邊形中僅有一組對邊平行者為梯形,因此平行四邊形並不是梯形,同時等腰梯形不是平行四邊形。假如有兩名學生認知的梯形定義不同,那麼他們在對話時,就容易以為對方的觀點不對而產生誤解;例如以前者為定義的學生對以後者為定義的學生說,平行四邊形也是梯形,後者的學生會認為前者的學生對梯形的概念不清楚。

基於上述理由,本文就從定義出發來論述兩者的異同;若讀者所定義的數學領域核心素養(本文有時簡稱核心素養,意即本文只討論數學領域中的核心素養)、數學素養與作者不同,那麼本文的觀點就不見得會和讀者相同。

.png) 數學領域核心素養與數學素養

數學領域核心素養與數學素養

一、數學領域核心素養的定義

依據總綱12年國教(教育部,2014)的定義,核心素養是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰,所應具備的知識、能力與態度。核心素養強調學習不宜以學科知識及技能為限,而應關注學習與生活的結合,透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展。

核心素養可以分為三大面向:自主行動、溝通互動、社會參與;三大面向再細分為九大項目:身心素質與自我精進、系統思考與解決問題、規劃執行與創新應變、符號運用與溝通表達、科技資訊與媒體素養、藝術涵養與美感素養、道德實踐與公民意識、人際關係與團隊合作、多元文化與國際理解。核心素養的內涵滾動圓輪意象(教育部,2014),如圖1所示,這就是大家所熟知的三面九項。

.png) 核心素養的滾動圓輪意象圖(教育部,2014)

核心素養的滾動圓輪意象圖(教育部,2014)

由於數學領域課程綱要(教育部,2018)沒有定義什麼是數學領域核心素養,因此本文以核心素養加上數學內容做為定義,亦即「一個人為適應現在生活及面對未來挑戰,所應具備的數學知識、能力與態度。數學領域核心素養強調學習不宜以數學學科知識及技能為限,而應關注數學學習與生活的結合,透過實踐力行而彰顯數學學習者的全人發展。」同時數學領域課程綱要(教育部,2018,頁3-5)依循《總綱》各教育階段核心素養之具體內涵,結合數學領域的基本理念與課程目標後提出數學領域核心素養具體內涵。核心素養(國家教育研究院,2014)係每一位接受12年國民基本教育的學生,所應具備的基本且共同的素養,代表著各級各類學校的學生所應培養的最低共同要求。

二、數學素養的定義

陸昱任與譚克平(2006)文獻探討數學素養的意涵,發現其有不同的用語,例如英國大多用Numeracy及Mathematical Literacy;美國大多用Mathematical Literacy與Mathematical Proficiency。部分學者(Bishop, 2000; Bonotto, 2001; 引自陸昱任、譚克平,2006)使用Matheracy。PISA(OECD,1999)以Mathematical Literacy做為其評量的用語,我國數學教育界通常把Mathematical Literacy翻譯成數學素養。

由於OECD 是一個國際性的組織,且許多國家,包括台灣,每三年都參與其評量計畫,作者認為它做為數學素養的定義比較容易獲得國際學者的認同,因此以PISA的定義做為本文所談數學素養的定義。PISA 2012 (臺灣PISA國家研究中心,2012)以數學素養為主要評量科目(PISA 2015和2018的主要評量分別為科學和閱讀,因此不會特別修改數學素養的定義),並將數學素養定義為

在各種情境脈絡中,個人形成、使用和詮釋數學的能力。它包括數學推理和使用數學概念、過程、事實和工具去描述、說明與預測現象。它幫助個人認知數學在世界上所扮演的角色,同時做有根據的判斷和決定;這正是具建設性、投入性及反思性的公民所需具備的。

由於數學領域課程綱要(教育部,2018)沒有定義什麼是數學素養,雖然教育部提升國民素養專案辦公室(2013)曾定義數學素養,但OECD(1999)早在1999年即提出數學素養一詞,同時我國也一直持續參與PISA(OECD,2019b)的國際性評量計畫。為了了解我國課程,並與國際接軌,作者以PISA (OECD,2019a)的定義,探討兩者之間的關係。

三、數學領域核心素養與數學素養之關係

接下來作者要從兩者的定義與內涵出發,來說明兩者所強調的異同;作者之所以使用強調兩個字,主要是讓讀者能更精準地掌握兩者的異同。因為作者發現很多時候,我們會先談一個概念的精髓,之後會把它推廣出去到更廣泛的地方,同時我們希望學生回答的是精準的答案。例如一開始我們定義的分數不包含整數的狹義分數,之後定義假分數之後,就把整數也納入分數的概念,因為我們會說  是分數,所以1是廣義的分數;作者把1稱做整數的形式,本質上也是分數。但是當我們平常對話或者評量時,若問5是什麼數時,我們通常希望用最精準的方式來回答,也就是希望學生說5是整數,而不希望學生說5是分數;這樣我們才能夠了解學生的概念是否能精確的掌握。否則不管什麼數(例如,

是分數,所以1是廣義的分數;作者把1稱做整數的形式,本質上也是分數。但是當我們平常對話或者評量時,若問5是什麼數時,我們通常希望用最精準的方式來回答,也就是希望學生說5是整數,而不希望學生說5是分數;這樣我們才能夠了解學生的概念是否能精確的掌握。否則不管什麼數(例如,

、2+3i),學生只要回答是複數都對,那麼就無法了解學生是否真正掌握整數、分數、小數、……之間的關係。

、2+3i),學生只要回答是複數都對,那麼就無法了解學生是否真正掌握整數、分數、小數、……之間的關係。

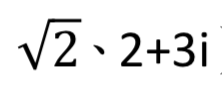

數學領域核心素養強調適應現在生活及面對未來挑戰所應具備的數學能力;數學素養強調個人形成、使用和詮釋數學的能力,幫助個人認知數學在世界上所扮演的角色。作者發現兩者都強調用數學來解決真實或者現實生活問題的能力。例如,兩者都強調應用數學知識了解商人推出買商品時打折或現折、給抵用劵、參加登記送折扣金(如圖2),對消費者的利弊,以及商人的營利等問題。因此有其共通點,都強調讓國民了解數學在世界上所扮演的角色,進而了解數學的有用性,不再讓數學只是冷冰冰的數學而已。

圖2. 現折、送抵用劵、登記送折扣金的示例

數學領域核心素養強調適應現在生活及面對未來挑戰所應具備的數學知識、態度;數學素養並未強調數學知識的學習,沒有提及數學態度,但提及建設性、投入性及反思性公民的內涵(偏向情意的部分)。因此數學領域核心素養,強調數學知識的學習,例如數-E-B1(教育部,2018)「具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力,並能熟練操作日常使用之度量衡及時間,認識日常經驗中的幾何形體,並能以符號表示公式」。反觀數學素養則把它當做形成、使用和詮釋數學能力的基礎,並未納入定義之中。這是數學領域核心素養有強調,數學素養未強調的部分。

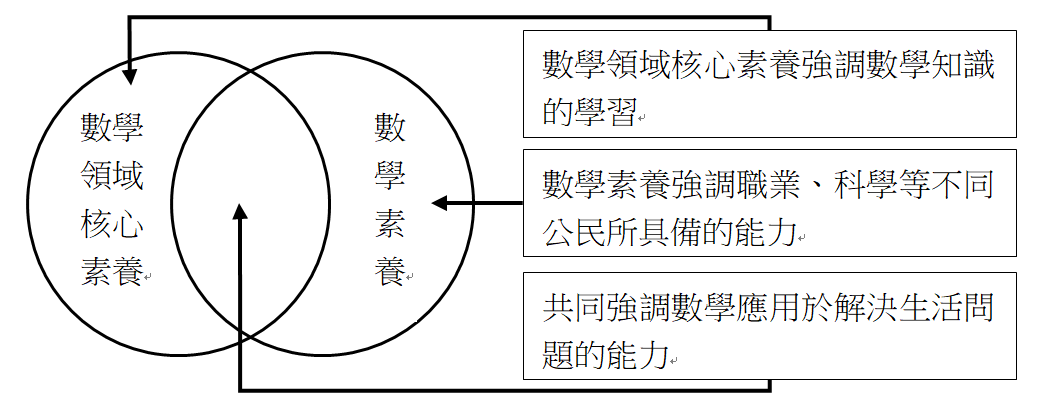

數學素養強調的是一位公民所需具備的能力,而數學領域核心素養則強調學生所應具備的基本且共同的素養、是最低的共同要求。例如PISA(OECD,2019a)強調職業、科學脈絡問題的解決,這部分不全然是數學領域核心素養強調的大家共同要求。例如,科學家想精準預測颱風路徑時,需要應用更多的數學知能識,經濟學家利用數學知識進行經濟預測等,職業上專業的數學知能,就不是每個國民所需具備的數學素養。因此數學素養隱含強調的是更多的數學知識的學習基礎與應用能力,不僅僅是學習階段的最低共同要求。 有時候使用文氏圖容易讓讀者了解其中的關係,作者用一個文氏圖表徵兩者之間關係,如圖3。

圖3. 數學領域核心素養與數學素養的關係圖

.png) 結語

結語

作者撰寫本文的目的主要是想讓大家思考要釐清問題時,最好能先釐清問題的根源或本質、定義,再談其中的異同。當大家見解有歧異的時候,能回到問題的根源、定義,留意最核心的部分,必要時對每個重要的內涵舉例說明,之後再去談概念推廣的部分;這時候大家的共識更能夠形成。

作者發現大家在談素養導向教學時,時常納入數學知能的學習,這時候作者認為他談的是數學領域核心素養的教學,只是大家把前面的幾個字省略而已;當素養導向教學談的是解決大多數都面臨的生活情境問題的教學時,作者認為他談的是數學素養的教學,當然也是數學領域核心素養的教學。

作者想強調的是,不管是數學領域核心素養或者是數學素養的名詞,它之所以被提出來主要是為了讓世人更清楚地了解數學的有用性,不要像以前一樣,只強調數學內的抽象化、理想化的學習。正如林福來教授所講的數學素養是要培養國人可以用數學的眼光看世界。