文/謝甫宜、謝秉璋

圖/謝秉璋

「想像力比知識重要,因為知識有所侷限,想像力涵蓋一切。」——愛因斯坦

發現化石的那一刻,人類就意識到自身的渺小和生命史的壯闊,生命之源是如此悠遠模糊,未來景象亦復如是。我們要如何知曉過去、預測未來?生命的出現是偶然嗎?以古為鏡,科學似乎就在統整不斷重複的模式,藉由提出猜想、模型、假說,讓我們一瞥那些不可及的世界。臆測生物學是科學家及藝術家所建構的異類學門,藉由不羈的想像詮釋未知的生命,融合浪漫與理性、創意與邏輯、紊亂與秩序,這一切要從鼻行動物說起。

.png) 老教授異想天開 鼻行獸直走橫行

老教授異想天開 鼻行獸直走橫行

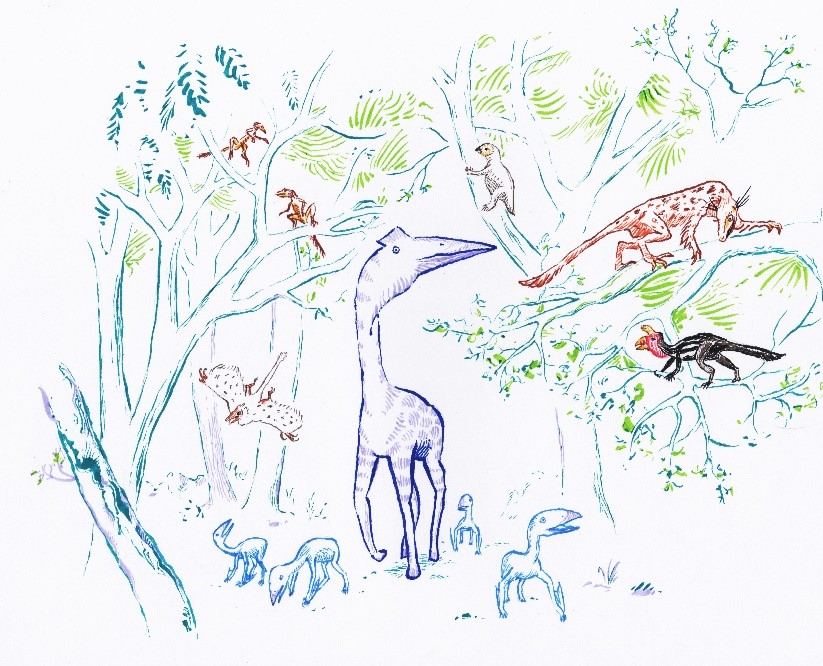

1957年,《The Snouters: Form and Life of the Rhinogrades》出版,本書描述太平洋Hi-iay群島上一群高度特化的哺乳動物,稱為鼻行目(Rhinogrades),他們體態嬌小,保持著頭下腳上的姿勢,以鼻子行走、支撐自身重量。不過,該群島在美國氫彈試爆時摧毁殆盡,這群珍稀生物就此灰飛煙滅。書中介紹26個物種,包括只能以鼻子短暫站立的原鼻行獸、以耳廓作為翅膀的滑翔鼻行獸、以鼻涕捕食小魚的釣魚鼻行獸、以長桿似尾巴站立的擬花鼻行獸,和外表像蠕蟲並以蚊蚋為食的漏斗鼻行獸等,如圖1所示。

圖1. 鼻行獸生態復原圖,左上角順時鐘方向依序為:擬花鼻行獸、滑翔鼻行獸、原鼻行獸、漏斗鼻行獸和釣魚鼻行獸。(生物設計: Gerolf Steiner)

圖1. 鼻行獸生態復原圖,左上角順時鐘方向依序為:擬花鼻行獸、滑翔鼻行獸、原鼻行獸、漏斗鼻行獸和釣魚鼻行獸。(生物設計: Gerolf Steiner)

此書一出版即引起轟動,一本正經的描述方式使許多科學家都信以為真,然而以上內容由德國動物學家Gerolf Steiner杜撰,包括骨骼與肌肉結構、生態插圖、使用二名法的學名和其所在的島嶼地圖,全由他一手創造。隨著各國語言的譯本相繼出版,這群虛構動物被廣為人知,幾十年後還有其他科學家陸續發表或者說創造這些鼻行目的新物種(Kashkina, M. I., 2004)。本書和稍後即將介紹的《After Man》可稱做臆測生物學之濫觴。也許讀者會認為這些書充其量是以科學形式發表的惡作劇或藝術創作,和真正的生物學八竿子打不著,不過這種驚奇的感受在科學史上屢見不鮮,第一隻送往英國的鴨嘴獸標本也曾被科學家懷疑是採用不同動物部位所縫合起來的假生物!

.png) 窮舉古今演化規律 遙指未來生態變貌

窮舉古今演化規律 遙指未來生態變貌

蘇格蘭古生物學家Dougal Dixon於1981年撰寫《After Man: A Zoology of the Future》一書,此書設定人類因地球資源不堪負荷而滅絕,並大膽預測現代動物五千萬年後的樣貌。上一個五千萬年,少數倖存的哺乳類及鳥類剛從白堊紀大滅絕的劫難中復甦,難說下一個五千萬年又有幾代生物更迭變換?作者在書中寫道:人類時代的主要食植及食肉動物分別為有蹄類(奇蹄目及偶蹄目)與食肉目所佔據,然而在人類時代這兩類生物因棲地消失而大量滅絕,僅少數種類留存,人類滅絕後,棲地霸權隨之轉移至最強韌的哺乳類:兔形目與齧齒目身上。由於繁殖力旺盛、適應力強,兔子的後代異形兔演化出修長的身軀及類似蹄的腳趾,成為主要的植食者。另一方面,齧齒動物的一支演化成肉食性鼠類,牠們的門牙及顎骨已大幅修改成適合切割肉塊的樣式,身形也變得如狼一般,另外其他齧齒動物成功適應各式環境,以類似的型態取代人類時代的海豹、海象、河馬、北極熊、袋鼠等空缺,如圖2所示。書中描繪百餘種動物以及各物種間的捕食、競爭、共生和寄生關係,這些細節使整個生態系躍然紙上。

圖2. 五千萬年後的非洲草原,右側近景為兩隻肉食鼠類:猛鼠,遠處為一群異形兔、不具飛行能力的珍珠雞及四角巨羚。(生物設計:Dougal Dixon)

圖2. 五千萬年後的非洲草原,右側近景為兩隻肉食鼠類:猛鼠,遠處為一群異形兔、不具飛行能力的珍珠雞及四角巨羚。(生物設計:Dougal Dixon)

作者以兩大概念作為奇異想像的後盾:生態區位(ecological niche)和生物地理學(biogeography)。生態區位指該生物在生態系中扮演的角色,受生存空間及食性兩項要素深深影響,屬於食肉、食植、食蟲、食腐或是寄生?食植可再細分為食草、食葉、食根莖、食種子等等細項,其他區位亦如是。不同時空背景下,親緣關係遙遠、但處於相同生態區位的物種往往會演化出極相似的外型,此稱為趨同演化(convergent evolution)。最典型的例子包括魚龍和海豚的流線型身軀、澳洲大陸的袋狼和北半球的狼擁有幾乎相同的骨架,以及南極的企鵝和北極圈的大海雀外型如出一轍等,不勝枚舉。所以未來出現長相類似於今日動物的物種乃是自然規律所牽引,而非作者想像的貧乏。生物地理學是一個研究生物時空分布原因的學科,各陸塊漂流移動、氣候變化等因素使得生物族群遷移亦或隔離,相連的大陸或島鏈能使動物群擴張搬遷。例如,三百萬年前中美路橋的形成導致遺世獨立的南美洲再次與北美大陸相接,使兩地的動物搬遷交流,但是彼此競爭也造成不少物種滅絕。相反地,島嶼造成的地理屏障可形成一個獨立的小世界,例如澳洲與世隔絕使得許多有袋類獨立演化;未來東非大裂谷若擴大,東非將會形成一個獨立的島嶼,生物相將與非洲大陸截然不同;如果一個島嶼最先到來的動物是蝙蝠,那牠們展開輻射適應(adaptive Radiation)形成各式陸生的種類似乎也不足怪,如圖3所示。依照上述經反覆應證的演化規律,能否從現存生物的特性、適應生態區位導致的趨同演化、板塊的移動趨勢(包括大陸的分合和島嶼的形成)等線索得出一個較可能出現的未來世界?

圖3. 就如同擁有眾多陸生鳥類的紐西蘭,未來某島嶼的蝙蝠也許會喪失飛行能力,並分支出許多物種。(生物設計: Dougal Dixon)

圖3. 就如同擁有眾多陸生鳥類的紐西蘭,未來某島嶼的蝙蝠也許會喪失飛行能力,並分支出許多物種。(生物設計: Dougal Dixon)

2002年電視節目《Future is Wild》開播,將眼光放更渺遠的時間維度:五百萬年、一億年及兩億年後的世界,分別描述這些的生態,Dougal Dixon也參與生物設計。例如,一億年後,哺乳類因無法適應環境而悉數滅絕,佔領陸地的將是軟體動物及節肢動物。2015年,法國生物學家Sébastien Steyer所著的《Demain, les animaux du futur》(Tomorrow: animals of the future)更是異想天開,包括大如鯨魚的海洋蝌蚪以及失去翅膀的各種鳥禽,顯然有許多不合理處。例如,蜂鳥食性不變的前提下,沒有理由犧牲飛行能力啊!只會使其覓食更加不便。市面上也有其他想像未來生物的書籍,然而鮮少能兼顧理性和想像,外型往往過於誇大獵奇、亦不符合邏輯,只是將空中的生物改成地面生活、陸生轉變為水生而已。如果設計和論述不夠謹慎嚴密,易流於膚淺、不過是吸睛的商業怪物。

有的科學家對於上述的假想生物嗤之以鼻,生物學家Peter Ward在《Future Evolution》(2001)一書中寫道,人類已然深刻的改變生態系,失控的人口成長、氣候變化以及外來種入侵等種種因素,造成的第六次大滅絕只會隨人類存在而持續,因此今日的動物在原先棲地上演化這個設定本身是錯誤的,由此發想的新物種無疑是癡人說夢。未來的生態系更可能是由適應人造環境(包括農田、城市及垃圾場)的少數生物所建立,例如蒲公英、浣熊、老鼠、蛇、烏鴉、鴿子及家畜等等。不幸的是這的確是更為精準、鑿鑿可據的預測,嗚呼哀哉,生態系終究無法回到以往的樣子了,與自然和諧共處似乎是遙不可及的夢,智人短短的幾萬年發展就抹煞了長達數億年的演化史。那麼上述《After Man》和《Future is Wild》等烏托邦式的作品價值何在呢?

誠如Dixon自己所言:「我提出的並非肯定的預測,反倒像是在探索可能的極限。」這些奇異生物絕對是饒富趣味的科普教材,科普的目的不就是激發好奇心及求知慾嗎?奇譎的世界在眼前展開,引領著觀眾尋覓、穿梭、領略古今自然界的通則及特例,使人流連忘返,浮想翩翩,生物學的大門已然成功地向大眾敞開…。

.png) 古生物復原風雲變幻 新物種猜想歪打正著

古生物復原風雲變幻 新物種猜想歪打正著

上個世紀,我們對古生物的認識僅藉著骨骼化石,而保留著軟組織的化石可謂鳳毛麟角,恐龍總被認為是龐大遲緩、昂首伏尾的爬蟲。1960年代末,古生物學家John Ostrom和Robert T Bakker提出「恐龍文藝復興」這個概念,認為恐龍是活躍的溫血動物,鳥類是其後代,這個想法深深影響許多藝術家,賦予牠們高舉尾巴、水平站姿、靈活敏捷的新形象。畫家Gregory S. Paul以此理論繪製活靈活現的復原圖,並在多種恐龍體表畫上羽毛,直到1996年第一隻羽毛恐龍被發現這個假設才被證實;精瘦苗條的「皮包骨復原」 (shrink wrapping)為此世代的古生物藝術家的繪圖慣例,例如藝術家Eleanor kish所創作絕美圖像中的動物顯得瘦骨嶙峋,脊椎及肋骨的輪廓歷歷可見。然而隨著更多的化石出土,這種憔悴的皮包骨復原已然過時,我們對古生物的想像卻停滯不前。

圖4. 皮包骨復原套用於今日的動物。

圖4. 皮包骨復原套用於今日的動物。

概念源自《All yesterdays》(2012)

《All yesterdays》(2012)試圖以全新的觀點顛覆一般人對古生物的想像,今日動物假若套用皮包骨復原法呈現會是多麼的荒謬!

如圖4所示,各位讀者們看得出這是什麼動物嗎?答案會讓人大吃一驚,分別是家雞(左)、河馬(右上)、馬(右下)。豐腴飽滿的鳥失去羽毛,成為乾枯孱弱的蝙蝠樣;抽去脂肪及毛髮的哺乳動物顯得陰陽怪氣,擁有長犬齒的河馬沒有嘴唇的掩飾,變得齜牙咧嘴,令人不寒而慄。傳統的古生物復原慣例完全不適用於現今動物,因此採用更激進、想像豐富的方式重新建構他們的外表或許更接近真實,此書收錄大量生動且「非主流」的復原圖:獸腳類是否有軍艦鳥似的大氣囊或公雞頷下的肉垂?是否有很展示用的亮麗尾羽?蜥腳類頸部可能有用來散熱的鬆弛皮膚、甚至是鼓脹的?三角龍鼻腔也許有氣囊?蛇頸龍也許棲息於海底?我們可以大膽而浪漫的假設這些生物的花紋、外皮、羽毛及行為,雖然沒有客觀證據支持,卻是不違背目前證據的其中一種可能,畢竟與恐龍的後代:鳥類所擁有的鮮豔羽毛和複雜行為相比,傳統的復原仍嫌保守。有時新發現比想像更令人驚訝!鴨嘴龍有肉質頭冠(Phil R. Bell, FedericoFanti, Philip J., Currie, Victoria M., Arbour, 2014)等發現給了這波革命一劑強心針。

圖5. 恐龍的面子問題,左上角順時鐘方向依序為:現代復原的梁龍、80年代的象鼻版本梁龍、露齒無唇的暴龍、有嘴唇的暴龍

圖5. 恐龍的面子問題,左上角順時鐘方向依序為:現代復原的梁龍、80年代的象鼻版本梁龍、露齒無唇的暴龍、有嘴唇的暴龍

接下來讓我們聚焦在恐龍復原的「面子問題」,如圖5所示。暴龍自發現以來一直是大眾媒體的寵兒,在電影侏羅紀公園的形象最為深植人心,不過有一群科學家指出電影是不正確的,生物學家Reisz認為這些獸腳類的牙齒不會外露,而是由嘴唇完全包覆著,就像蜥蜴或蛇一樣,這是由於牙齒的牙釉質會在缺乏唾液或水的環境下受損,因此可以假設非水棲生物的牙齒大多會隱藏於唇下(Reisz, R. R. & Larson. D, 2016)。但是Carr的研究(Carr et al., 2017)駁斥這個說法,他指出暴龍顎骨上的孔洞類似鱷魚,很可能兩者吻部都有敏銳的感覺器官,沒有容納嘴唇的空間,因此牙齒是暴露的。耐人尋味的是,此文發表後,Witton等古生物學家展開批評,指出鱷魚的臉部是破裂的皮膚,和恐龍化石印痕顯示的鱗片構造不同;再者暴龍顎骨上的複雜紋理代表上面布滿支撐面部組織的神經血管溝,和鱷魚的頭骨紋路相去甚遠;第三點,鱷魚吻部的壓力感應器是用來接收水體震動的,和陸生恐龍習性及棲地有雲泥之別!

另一個爭論是蜥腳類恐龍是否擁有象鼻?這一個古怪的猜想最早源自於《Sauropod habits and habitats》(Coombs, 1975)這篇論文,裡面提到恐龍的鼻孔形狀及位置類似於有長鼻子的哺乳類,爾後許多八零年代的科普讀物描繪出擁有象或貘一般鼻子的蜥腳類。不過近年來的研究顯示長鼻組織很難存在,第一是新化石還原的鼻孔位置應該在骨質孔洞的前面、鼻腔狹小,與面部組織貼齊 (Witmer, 2001);第二點是長鼻乃需巨大血管、顱神經和肌肉支撐,然而這些巨獸們的腦模型顯示面部神經很小(Knoll, 2006);第三點是牙齒排列及磨損情況顯示他們以強烈的咬合切斷植被(Christiansen, 2000),與以象鼻抓取枝葉的假設不符。由上述兩個例子表明,關於生物外觀的重建是反覆而搖擺的,古生物學家們恨不得回到過去以驗證各自捍衛的理論,不過藉由資訊持續地交流及激盪,真理終究會越辯越明,呼之欲出。

圖6.《The New dinosaurs》呈現的陸棲翼龍及樹棲恐龍。(生物設計: Dougal Dixon)

圖6.《The New dinosaurs》呈現的陸棲翼龍及樹棲恐龍。(生物設計: Dougal Dixon)

如果沒有白堊紀大滅絕,今日的生物會有何差異呢?這種猜想相當危險,如臨深淵,一失足就落入了自說自話的幻想領域。Dougal Dixon在《The New dinosaurs》(1988)即做了這個懾人的嘗試,全書滿是光怪陸離的物種,如圖6所示。披著毛髮的樹棲恐龍、如長頸鹿巍峨挺立的陸生翼龍、登陸吃椰子的菊石,為「架空演化史」(alternative timeline evolution)的先驅。此書出版後獲得兩極評價,反對者論書中許多物種過於類似哺乳動物,身體設計已超越牠們祖先所能達成的修改範圍,插圖的解剖構造也不合理(Paul,1990)。令人驚訝的是,十多年後新發現接踵而至,證實部分物種的存在,例如地表上迤邐而行的風神翼龍並不荒誕,反而是精確的(Witton & Naish, 2008);擁有翼膜的羽毛恐龍奇翼龍(Yi qi)也在2015年被發現。另一個神奇的例子是古生物藝術家John Meszaros(2013)曾發表一幅假想濾食性奇蝦的繪畫,他在說明文字寫到:「濾食性生物通常由大型掠食者演化而來(如今日的鬚鯨和鯨鯊),而且幾乎每個時代的海洋都有濾食生物,因此寒武紀的海洋中這個生態區位很可能由屬於放射齒目的奇蝦所填補。」出人意表的是,往後數年即發現寒武紀和奧陶紀的數種大型濾食性奇蝦,包括篩蝦科(Tamisiocarididae)與海神盔蝦(Aegirocassis)等,如圖7所示。

圖7. 古生代的巨人

圖7. 古生代的巨人

篩蝦(上)與海神盔蝦(下)的復原圖(不按比例繪)

科學證據和藝術重建就像賽跑,兩者難分難捨,且不分軒輊。當新物種出土,藝術家需趕緊更新該生物的外貌;有時藝術家離奇的想像,有朝一日能被證實為真。其他學科也有類似的現象,科幻小說家筆下的時空旅行、平行宇宙等概念在數十年後成為理論物理學家爭相探討的主題。究竟是「想像帶動發現」亦或「發現刺激想像」?也許幻想及客觀事實不能一刀兩斷,這個問題的答案終究深不可測、秘不可探。

.png) 地球生命是否獨行踽踽? 演化重啟仍舊眾說紛紛

地球生命是否獨行踽踽? 演化重啟仍舊眾說紛紛

我們是宇宙唯一的生命嗎?太空一直是幻想者馳騁畝獵的樂園、科幻電影的熱門題材。隨著系外行星大量被發現,許多科學家預測生命或許出現多次,但是尋找異星生命的首要條件,是定義「何謂生命」?甚麼才是生命出現的必要條件呢?而且外星生命的分子組成、遺傳物質、身體結構及感官可能與地球上的碳基生命截然不同,更別提星體條件(包括大氣密度、重力、日週期、溫度等等)對當地生物的影響了,甚至有天體生物學這一個學門在探討這些可能性。和未來世界以及古生物一樣,對於外星世界的奇想仍然是吸引大眾目光的絕佳題材,以外星生態為主的作品包括科幻小說《Expedition》(1990)、國家地理製作的電視節目Extraterrestrial(2005)、Netflix的Alien Worlds紀錄片(2020)等等,利用動人的想像來引導觀眾重新認識地球生命的多樣及壯闊。不過更進一步的論述難免成為空泛的清談,目前仍然沒有足夠證據作為外星生命存在的依據,因此我要將話題就此打住,以上世紀的一個猜想作為文章的結尾。

圖8. 人類或其他智慧生命的出現是必然的嗎?

圖8. 人類或其他智慧生命的出現是必然的嗎?

若將整個演化史倒帶重播,世界將會變得截然不同?或是人類依然會出現?這是Stephen Gould所著《Wonderful Life》(1989)一書中提出的思想實驗,他認為歷史的進展、物種的興亡全憑偶然,就算將生命史重播百萬遍,人類或智慧生命也難以再次出現,儘管這個想法無法由實驗證明。Conway Morris在《The Crucible of Creation》(1998)、《Life's Solution》(2003)多本著作則抱持著反對意見,他們認為由於外在環境的限制,趨同演化將導致特定的形式一再出現,偶然事件即使存在,對演化歷程的影響卻有限,並推論人類或其他智慧生命出現是必然的!如圖8所示。這樣的辯論看似超越科學能討論的範疇,更取決於個人對「宿命論」及「隨機性」的信仰。有趣的是,近年來許多學者以實驗確認「重啟演化」的結果為何,包括比對族群裡的遺傳變異、實驗室內長期培養微生物,並觀察不同菌落在同樣環境中的演化(Blount, et al., 2018)。這些實驗能否代表重啟演化的結果?或改變我們對命運及偶然的解釋?也許這個亙古命題沒有終極的答案,重啟演化之說卻讓我們用生物學的角度重新省思。

著名生物學家湯瑪斯·赫胥黎(Thomas Huxley)曾說:「明澈之眼能使最微小的事實成為看透無盡的窗口。」問題不在於僅少許人具有精準的洞見,而是如何辨別預言及妄言?實際上,在蓋棺定論之前,「大膽前瞻」與「荒誕不經」其實是同一回事!探索未知的領域之時,勢必要在歧途上兜轉,儘管遭推翻而遺落在塵埃中的想法俯拾即是,它們依舊是可貴的嘗試。相對嚴肅的科學領域中,臆測生物學是一方遊樂場,只要保有一點幽默和創造力,即可神遊於虛實之間、一窺世界最深的奧義。

.png) 參考資料

參考資料

Blount, Z. D., Lenski, R. E., Losos, J. B.(2018) Contingency and determinism in evolution: Replaying life's tape. Science, vol. 362, issue 6415, p. eaam5979

Carr, T.D., Varricchio, D. J., Sedlmayr, J. C., Roberts, E. M., Moore, J. R. (2017). New Tyrannosaur with Evidence for Anagenesis and Crocodile-Like Facial Sensory System. Scientific Reports. 7(1):1–11.

Christiansen, P. (2000). Feeding mechanisms of the sauropod dinosaurs Brachiosaurus, Camarasaurus, Diplodocus, and Dicraeosaurus. Historical Biology 14, 137-152.

Coombs, W. P. (1975). Sauropod habits and habitats. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 17, 1-33.

Kashkina, M.I. (2004). Dendronasussp.—a New Member of the Order Nose-Walkers (Rhinogradentia). Russian Journal of Marine Biology 30, 148–150.

Knoll, F., Galton, P. M., López-Antoñanzas (2006). Paleoneurological evidence against a proboscis in the sauropod dinosaur Diplodocus. Geobios 39, 215-221.

Naish, D.(2010). Tetrapod Zoology Book One. CFZ Press

Paul, G. S. (1990). An improbable view of Tertiary dinosaurs. Evolutionary Theory 9, 309-315.

Phil R. Bell, FedericoFanti, Philip J. Currie, Victoria M.Arbour (2014). A Mummified Duck-Billed Dinosaur with a Soft-Tissue Cock’s Comb

Reisz, R. R. & Larson, D. (2016). Dental anatomy and skull length to tooth size rations support the hypothesis that theropod dinosaurs had lips. 2016 Canadian Society of Vertebrate Paleontology Conference Abstracts, 64-65.

Witmer, L. M. (2001). Nostril position in dinosaurs and other vertebrates and its significance for nasal function. Science 293, 850-853.

Witton, M. P., and Naish, D. (2008). A Reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology. PLoS ONE, 3(5): e2271. doi:10.1371/journal.pone.0002271

謝秉璋

國立彰化師範大學生物系

謝甫宜

國立高雄師範大學科學教育研究所博士 現任高雄市立陽明國中教師