冰河來過台灣的高山,留下許多美麗的冰河奇景。目前經學術界證實冰河來過的山區,大都分布在台灣北部的高山地帶,如雪山、南湖大山區和合歡山。玉山山區目前正在進行調查,初步發現在玉山主峰、北峰和南峰分布著冰斗遺跡。

|

| 雪山山區 |

圖三: 天山5 號冰河

的懸冰河奇景 |

雪山(3886m)是台灣的第二高峰,高度僅次於玉山(3952m)。由於位置偏北,冬季能獲得較多冰雪,所以冰河的遺跡特別多。雪山的冰河地形以冰斗為主,集中在雪山主峰的四周,其中翠池還是台灣少見的冰斗湖(圖一)。其他的冰河遺跡還有冰蝕擦痕、冰蝕埡口、U形谷與冰斗峰。

1、冰斗與懸冰河(glacial cirque andhanging glacier)

雪山的冰斗數量約有50個,其中雪山1 號冰斗是全台規模最大的,雪山2 號冰斗則是分布高度最高的(3690m),5號和7號則是冰斗湖,其餘多為規模較小的懸冰河冰斗(圖二),這也是台灣高山最主要的冰斗類型。原因是台灣高山在冰河期的時候,終年積雪不融的地帶,只能分布在海拔3000 公尺以上的山區,積雪的面積不是很大,無法形成長長的冰河。只有在高一點的雪山、玉山等山岳,形成有個完整冰斗的冰河。其他高山區,則大多數只能形成淺淺的,地表呈圓弧形的冰斗。懸冰河是很常見冰河類型,外觀像是懸掛在山壁上,例如天山5號冰河就是個典型的懸冰河(圖三)。 |

圖一: 冰斗湖的翠池 |

圖二: 雪山北峰的懸冰河冰斗 |

|

2. 冰蝕埡口(glacial col)

雪山主峰至北稜角間是個埡口地形,埡口又稱鞍部。這是非常難得一見的冰河地形,至今只在雪山和合歡山區發現。觀察雪山冰蝕埡口最好的角度,是由翠池朝向東方眺望雪山主峰,這時可以看左方和北稜角之間有個 U字形的缺口,這就是雪山的冰蝕埡口了(圖四)。合歡山的冰蝕埡口則位在合歡山莊旁,由合歡主峰頂上觀測,合歡山莊左前方中橫公路通過的圓弧形缺口,正是個冰蝕埡口。冰蝕埡口怎麼形成的呢?首先得要下很多的雪,多到累積的量,遠遠超過冰河流失和蒸融掉的量,這時冰雪會在山谷內迅速的增厚。由於積雪加厚之後,冰河流動速 度也會加快。如果冰斗或是U形谷的體積過小,或因斗口地形過窄,阻礙加厚後的冰河流 動,這時冰面會不斷擠壓而升高,終於溢過冰斗後方高度較低的稜脈,形成與原來冰河方 向相反的冰河,稱為冰河分流。冰河分流將原先起伏不是很大的稜脈,逐漸挖蝕成U字形的埡口。

3.冰斗峰(ciuque peak)

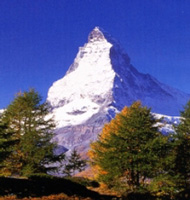

由兩個以上相鄰冰斗冰河,不斷挖蝕後方的山壁,逐 漸將冰斗間的山峰削成牛角狀的尖峰,稱為冰斗峰。全世界最聞名的冰斗峰,是瑞 士的馬特杭峰(Matterhorn Peak ,圖五),她由四個冰斗冰河發育而成,削成了稜角 分明、形狀完美的四面體。台灣的冰斗峰首推雪山的北稜角峰,她由雪山1 號和2 號的兩條冰斗冰河削蝕而成,由2號冰斗底仰望,牛角狀的山峰聳立在眼前。

|

圖四 雪山的冰蝕埡口 |

圖五 瑞士的馬特杭峰是全球最狀麗的冰斗峰 |

圖六:北歐挪威的冰蝕擦痕 |

|

4.冰蝕擦痕(glacial striation)

擦痕是冰來過的直接證據之一,台灣近70年來的冰河爭論,導火線正是有無冰河擦痕。什麼是冰河擦痕呢?擦痕是一種線狀且肉眼可辨視的細小條痕,通常分布在堅硬的岩石表面上,長度可從1公分到2、3公尺以上,寬度在0.1公分至數公分間,深度則在0.1 公分至1公分間。例如,北歐、北美等高緯度國家的冰河擦痕,最長可達130公分,最寬可達1.3公分,深3至 4 公釐(圖六)面,不易在表面上留 下擦痕,例如板岩、頁岩、泥岩等。堅硬卻容易風化的岩石,受風化的破壞、改造,岩面也不易發現擦痕,例如含長石類高的火成岩如花崗岩,或屬於變質岩的片麻岩。但花崗岩中若石英含量高,抗風化、侵蝕能力強,在岩面上是可以遺留下長久不消失的冰河擦痕。然而在野外的經常可見頁岩、泥岩等的軟岩,甚至在低海 拔山區的石英砂岩上發現擦痕,只不過這些擦痕大多是滑坡或是土石流等的崩山作 用所造成的,擦痕不但零散且多大小不一,有時能在多個岩面上形成。真正的冰 河擦痕只在與冰河接觸的岩面上形成,而且非常密集和相互平行,擦面相當光滑, 不會大小不一,零散分布。台灣高山上的冰河擦痕,目前只在雪山和南湖大山兩個山區發現。兩個山區留下擦痕的岩石,全是堅硬的石英砂岩(圖七、八)。

|

圖七:雪山的冰蝕擦痕 |

圖八:南湖大山的冰蝕擦痕 |

圖九:南湖大山像不像座在龍頭寶座上的帝王? |

|

|