前言 |

| 臺灣海岸地形多樣富變化,不但是各種海岸生物的棲地,也是全民共有的景觀資產。海岸地形是自然作用的產物,也持續變化中。自然界的作用力有很長期的,如氣候變遷造成的海水面升 降或地殼運動造成的陸地升降,有週期性的,如潮汐,也有突發性的,例如颱風所導致的暴潮、巨浪。但是人類活動對海岸地形的影響也不遑多讓,例如,在海岸流域中改變土地覆蓋類型(森林變成農地或果園)、興建水壩、抽取河沙,在沿岸地區超抽地下水,或在海濱地帶施作防波堤、突堤或各式保護工程。我們常認為人類是海岸地形變化的受害者,其實我們忽略的是,人類常是造成海岸地形變化的原因。以下舉出沙泥海岸和岩石海岸各一個例子,說明自然和人為作用力,如何塑造或改變臺灣的海岸地形。 |

照片一/海灘是波浪作用的緩衝帶,一般天氣時,海浪只接觸海灘的最外緣,但颱風巨浪

可能影響整個海灘,甚至侵蝕到後方的沙丘,在沙丘前緣形成小崖。(宜蘭頂寮海岸,2008年4月13日拍攝)。

|

照片二/固結的岩石抵抗侵蝕能力較強,平常不太變

化,但是在海灘狹窄之處,大浪可直接拍打崖面,造成

海崖崩落後退。(臺東成功海岸,2004年8月21日拍攝)。

|

照片三/西南海岸數百年前原有一系列的潟湖(內海)

,但因自然和人為的作用,逐漸陸化,目前仍多作魚塭

使用。原台江內海的一部份。(2004年3月16日拍攝)。

|

|

|

| 沙岸和岩岸的地形變化 |

根據海岸的構成物質,可以將海岸分為沙岸和岩岸兩大類,它們的地形變化差異很大。面對開闊海面的沙灘, 受到颱風巨浪侵蝕,部分沙泥會被搬到 較低處水下,灘面也因此變低或變窄, 如果颱風時又碰上滿潮,甚至可以在沙灘後的沙丘(照片一),侵蝕出一個小崖,但經過一段時間之後(數月到數年),那些沙泥會陸續被搬回地面上, 沙灘、沙丘的形態也就回復原貌。相對 的,岩岸或岩石海岸是由固結的底岩構 成,抵抗侵蝕能力較強,除非長期監測或海崖崩塌(照片二),不然肉眼不容易觀察到改變,不過一旦被侵蝕,則不太可能回復。

|

|

西南部洲潟海岸的陸化和海埔地 |

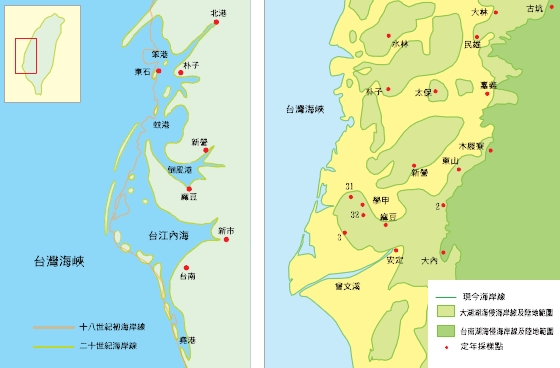

| 清領時期的地圖和歷史文獻都顯示出西南海岸多內海(潟湖)的特徵,共 有笨港、蚊港、倒風港、台江、堯港、打鼓港等,但這些潟湖數百年來內海逐 漸縮減、陸化,也是本島海岸地形變遷 最顯著之處(圖一)。河流輸沙是造成 潟湖陸化的重要原因之一。例如,文獻中曾明確記載,清道光三年(1823年)七月豪雨連連、山洪暴發,造成曾文溪決堤、改道,台江內海漸次淤積浮為陸地,而今天台南縣的七股潟湖,就是它僅存的水面。至於今天台南縣北門和鹽水、麻豆之間的蚊港內海(魍港內海)和倒風內海,在康熙末年至乾隆末期間急水溪的輸沙是內海陸化關鍵,同治初 期八掌溪南移後,內海的加速淤積則由八掌溪和急水溪共同造成。但是除了河流多次改道供給大量淤沙之外,百姓圍墾和闢建魚塭等人為活動(照片三),也加速了潟湖的陸化。內海陸化後多開發為魚塭、鹽田及旱田,其殘存水域則闢建為港口或養殖牡蠣。 |

|

圖一/台灣西南部洲潟海岸近數百年來的變遷。有學者還原18世紀初期嘉義、台南海岸線的位置,並和現今的海岸線

比較(左圖)(引用自張瑞津和陳翰霖,2001);還有學者更細膩的重建倒風內海的範圍(右圖)(引用自陳岫傑,2002)。 |

|

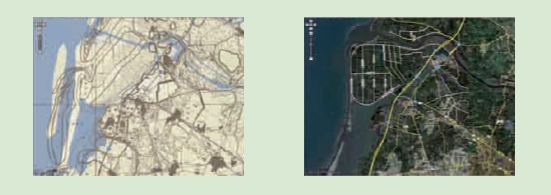

在沙泥海岸地帶,由於地形極為低緩,暴潮巨浪是海岸安全的一大威脅, 而寬廣的海灘、佇立的沙洲(與潟湖)和海灘後的沙丘,就是最佳的天然保護工。但是政府遷臺之後,為增加國土而 開發許多的海埔地,原來卻多是潟湖、潮埔(位於潮間帶的平緩泥灘地)和沙洲等地形(圖二)。這也表示,我們使用了原來颱風巨浪時應該用來消減波浪能量的緩衝帶,而且有些海埔地甚至被 開發為工業區,也難怪需要高大的海堤來保護。此外,臺灣主要河流上游興建一系列的水壩之後,河川供給到海岸的沙泥也大幅縮減,再加上沿海地層下陷問題加劇,只好不斷的以海堤來保護那 些原本應該和海水「共有」的土地。

|

|

圖二/臺灣西南海岸的地形,在數百年來變化很大。例如,由臺灣堡圖(1898-1904製作)和近期地形圖(白色)

的比較可以清楚的看出,鹽水溪口南岸的海埔新生地,原來是河口末端的潮埔和沙洲(左圖);而

為了保護低矮的

海埔新生地免於海水侵蝕,修築了環繞該區的海堤(右圖)。(兩圖均引用自臺灣新舊

地圖比對系統,中央研究院GIS編製)。 |

|