文/劉淑雯、陳韻如、褚希雯

.png) 前言

前言

十二年國民基本教育課程綱要以核心素養為課程連貫與統整發展的主軸,教育部(2014)在《十二年國民基本教育課程綱要》中表示,「核心素養」是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰,所應具備的知識、能力與態度,並且應關注學習與生活的結合。同時也說明議題教育是因為社會變遷和全球化,學校教育的學科無法同時兼顧重要社會議題,因而需要補充學生對於重要議題的知識、情意和技能。議題具有與時俱進的變動性和跨領域特性,議題教育可使學生整合並應用各領域所學習到的知識與技能,培養跨領域思考與問題解決能力,有助於核心素養的養成(教育部,2017)。

.png) 課程發展

課程發展

依據12年國教課綱內涵及目標,各校落實核心素養的課程與教學。在教育部前導計畫和台北市的先鋒計畫中各有其發展策略,例如以彈性學習課程為主軸,研發體驗學習素養教學案例,涵養學生的多元文化與國際理解;成立校內教師專業社群,研討案例及進行公開觀課,建立教師專業分享的文化。本文探究依據新課綱為起點,發展彈性課程所面臨問題,並且尋求解決策略或提出下一階段的發展建議。

一、素養導向

十二年國民基本教育課程綱要提及進行素養導向教學設計與實施時需要掌握四項基本原則(教育部,2014):

1.整合知識、能力與態度:教師可透過提問、討論、欣賞、操作、情境體驗等學習策略與方法,引導學生創造與省思,並且提供更多參與及實踐的機會。以國語文教學為例,除了課文內容的學習之外,可以以多文本閱讀方式增進學生閱讀能力,並運用科技、資訊及媒體進行檢索、擷取、統整、閱讀、解釋及省思,將所學習到的內容應用於其他領域學習及生活情境中。

2.重視情境與脈絡的學習:教材與教學設計需要重視情境與脈絡化,引導學生能從週遭人、事、物及環境的互動中觀察現象及解決問題,並關注在如何將所學內容轉化落實於生活中。

3.重視學習的歷程、方法及策略:教材與教學設計,除了知識內容的學習之外須兼重學習歷程與結果,可以採用紙筆測驗、實作評量、專題報告、檔案評量等多元形式,除了可以診斷學習問題,同時也能檢視學習成效。

4.強調實踐力行的表現:教學設計要能提供學習者實踐所學的機會,除了教材中的知識外,應培養學生具備對公共議題的思辨與對話,以及探究與實作等,關注學習者的內化以及學習遷移。

二、重要議題融入課程

根據《十二年國民基本教育課程綱要總綱》, 議題教育包含性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、家庭教育、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育及原住民族教育等議題。教育部(2014)在《總綱》說明議題應融入各領域課程綱要,結合領域課程可使議題在學習脈絡中更清楚,達到課程與議題間的互相啟發及統整效果。學生也可透過議題的學習,提升對不同觀點的認識,培養學生批判與因應能力,提高對生活事物的敏感度及判別度,進而能夠具體的提出問題並培養解決問題能力(張芬芬、張嘉育,2015)。

教育部(2017)在《議題融入說明手冊》陳述了議題的重要性,提出議題教育是多元性與情境性的,學生從情境中發現議題問題,透過議題教育進行價值分析與澄清的反思學習,在課程學習中轉化學生議題處理能力,使學生產生問題解決的行動策略,是12年國教重要的核心目標。

三、STREAM

培育 21 世紀具有國際競爭力的人才,是許多國家教育改革的重要目標,跨學科領域課程(interdisciplinary curriculum)「科學、科技、工程、數學」(Science, Technology, Engineering, and Mathematics, 簡稱 STEM)的倡議成為教育改革良方。近年受到「STEM 到 STEAM」運動影響,納入藝術(Arts)成為 STEAM 教育新風潮(湯維玲,2019)。也有人加上閱讀(Reading),而有STREAM一詞。

STEAM五大精神包含:跨領域、動手做、生活應用、解決問題、五感學習。教育部在12年國民基本教育課程綱要總綱的「核心素養」中表示:素養指人在適應現在生活和面對未來挑戰時,所應具備的知識、能力和態度。與STEAM所倡導的學習精神符合 (親子天下,2017) 。

四、案例介紹

吳培源(2004)綜合許多學者課程發展之整體概念,將課程發展可以簡化為全國、 地方、學校、教室等四層次。學校的層次,在全國和地方政府之授權之下,依據學校行政組織進行課程計畫,包括:學校本位課程發展、課程決定、選用教科書、進行課程評鑑等等。在教室的層次方面,教師和學生都是課程的使用者也是消費者,教師對於課程的決定、教材教法的選擇、教學過程之安排等等;學生對教師教學之互動、對課程之意見和感想等等都有很大的協商空間,教室中的社會意識、文化品質都是在這個層次中相當重要的議題。

希望國小(化名)參與的主要的目標如下:一是與老師共同調整學校課程主軸並規劃全校彈性課程,二是開發素養導向教學案例,三是持續強化校內之教師專業發展機制、教師專業社群及公開授課。由校長,教務主任和第一作者先討論建構課程地圖(圖1),校長帶領全校教師共同聚焦課程願景,第一作者指導老師們設計課程及上台發表每學年的作法與成果(圖2)。

圖1. 希望國小彈性課程學習架構

圖2. 第一作者與希望國小教師們互動場景

.png) 教學實作

教學實作

第一作者在希望國小進行12年國教課綱課程發展指導,先和校長、教務主任討論全校「國際教育」議題,接著和各年段討論主題,並且每月進行一次課程共備,設計出以國際教育為核心、閱讀教育為策略的跨域教學案例。

議題融入教學促成領域知識內容在真實生活中的實踐,或者跨領域之間相互連結,產生學習上的加乘效果。在教學現場,議題的題材應如何選擇與蒐集呢?以下就四年級以語文教材為出發點說明的跨域教學案例。

教師可將日常生活常遇到的議題放入教材,以學生經驗與生活情境作為課程設計的出發點,擬定學習目標,運用探究教學方法並採用多元評量。課程規劃以國語課本為主要文本,跨藝術與人文與綜合活動領域,融入國際、閱讀、資訊和性別議題,再搭配多文本,如繪本以及多媒體影音補充相關資訊,設計跨領域教學活動。

(一) 採用繪本結合語文領域進行教學

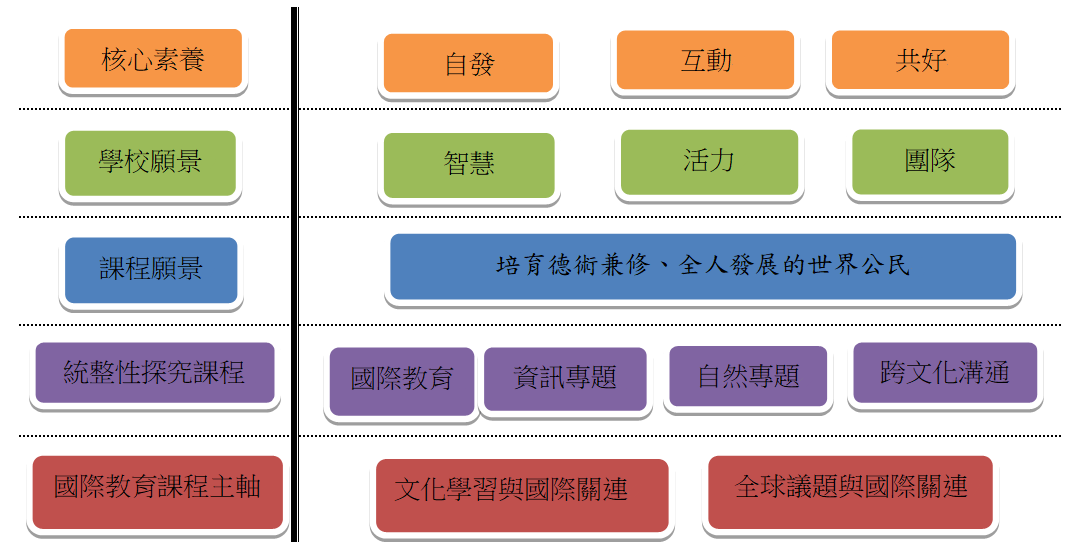

使用繪本:《一個愛建築的男孩》(圖3)。

圖3. 《一個愛建築的男孩》(作者:Andrea Beaty/安德麗雅.碧蒂;譯者:林良;繪者:大衛.羅柏茲)

圖片來源:三之三出版提供

1.引起動機:請學生觀察封面進行預測:封面上的小男孩正在做什麼?旁邊有一些鉛筆和尺,和書名有什麼關係?封面上的建築物是用那些東西做成的?

2.全班一起共讀繪本,教師提問討論:

(1)伊基‧佩克(Iggy Peck)用那些材料蓋東西(比薩斜塔、人面獅身像、法隆寺、聖路易大拱門、新天鵝堡)呢?

(2)對於小阿基熱愛蓋建築的行為,葛麗兒老師的感覺是什麼?你從那裡知道?

(3)為什麼葛麗兒老師不喜歡建築呢?發生什麼事讓她這樣?

(4)在校外教學時小阿基做了什麼事,讓葛麗兒老師有什麼改變呢?

(5)長大後伊基‧佩克為什麼每個星期都要到學校為學生上建築課呢?

3.教師補充

(1)本書作者Andrea Betty寫這本書的靈感來自於他的兒子年輕的時候也對蓋東西有相當大的熱情。

(2)繪本中出現的著名建築物,例如:埃及金字塔、羅馬競技場、雪梨歌劇院、希臘巴特農神殿等(圖4)。

圖4. 投影出伊基‧佩克用餅乾蓋出聖路易大拱門(左);學生看繪本封面進行內容預測(右)

4.學生回饋和教師省思

(學生)共讀繪本時對於書中出現的建築頗有興趣,能說出許多建築的名稱和國家,也能發現建築的外型、材質和小阿基挑選的材料之間有什麼相關。

(A老師)認為這堂繪本教學,對於引起學生對整個建築課程的學習動機相當有幫助。

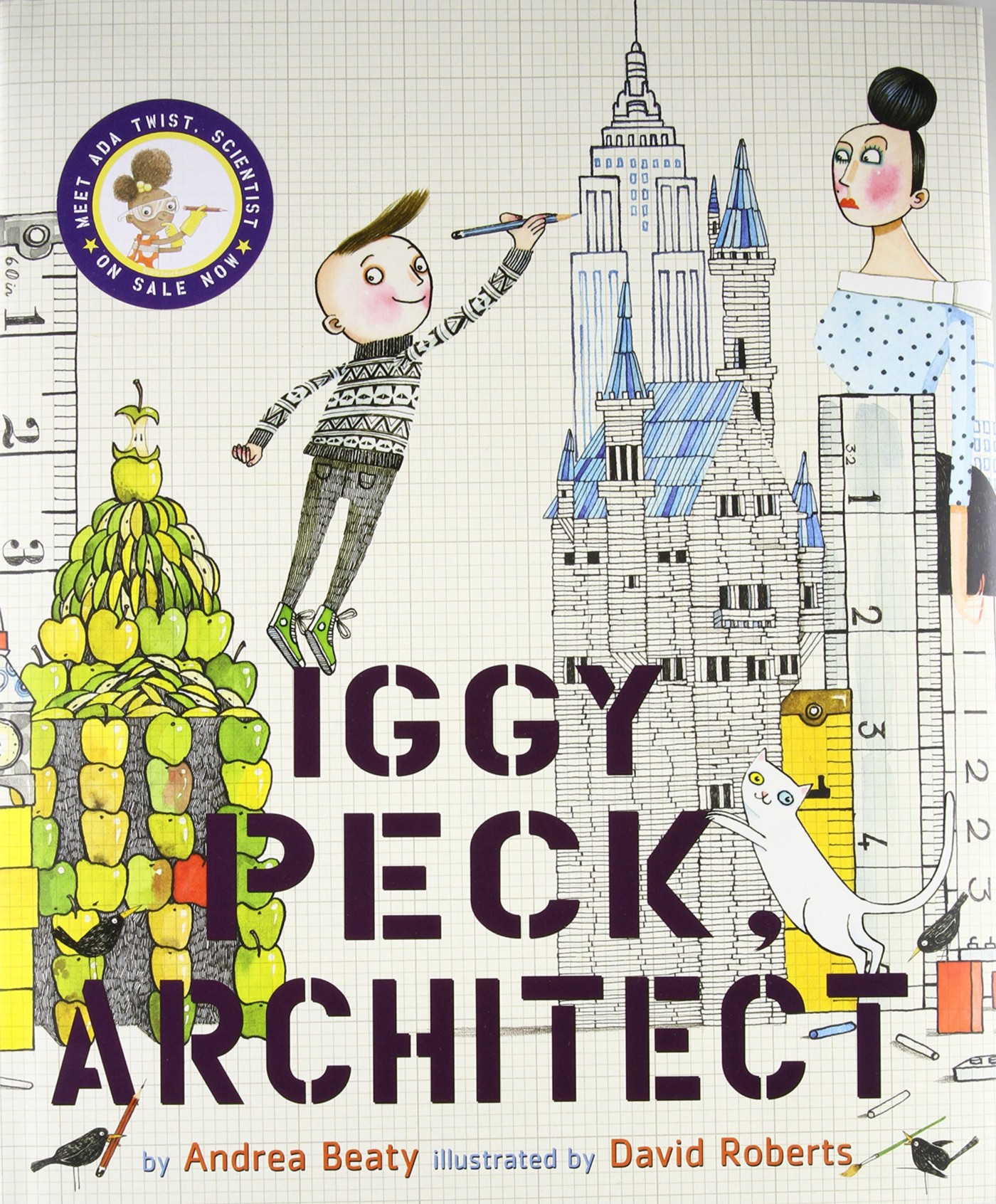

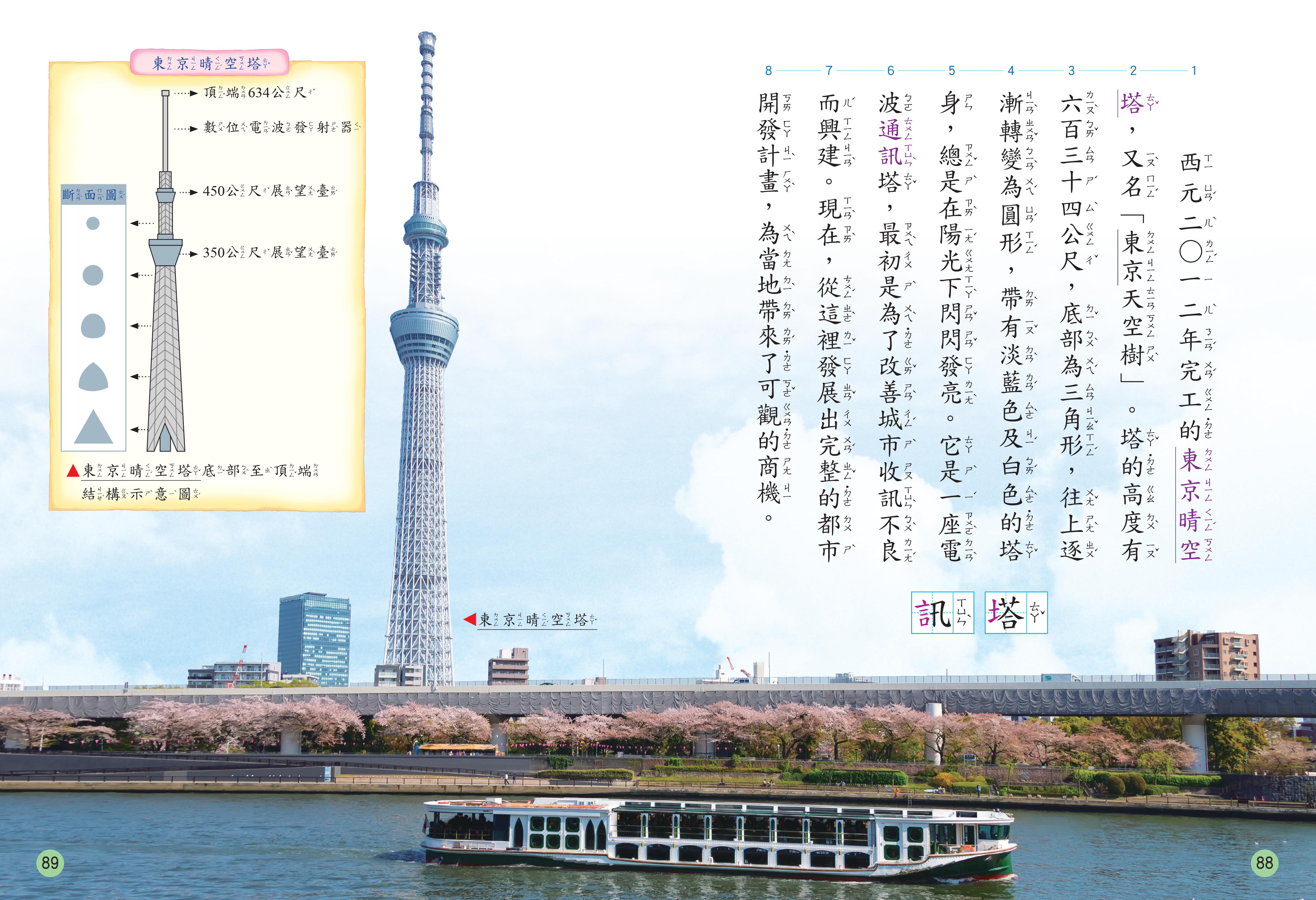

(二)【建築界的長頸鹿】的摘要教學〈康軒國語四上第十課;圖5、6〉

圖5. 康軒國語四上第十課課文頁面

圖片來源:康軒文教提供

圖6. 康軒國語四上第十課課文頁面

圖片來源:康軒文教提供

1.全班一起朗讀課文。

2.提問與討論(圖7)

(1)課文第一段告訴我們什麼重點?(建築界的長頸鹿就是高樓,這些高樓都有獨特的外形和功能特色,是城市的特有景觀。)

(2)課文第二~四段介紹那些高樓建築?(台北一O一大樓、東京晴空塔、吉隆坡雙峰塔。)

(3)作者從那些面向介紹這三座高樓?(建造時間、外形、特殊設計、功能、對城市的重要性、對城市的影響......等。)

(4)課文第五段提出什麼看法?(這些建築界的長頸鹿送出友善與熱情,歡迎世界各地的遊客。)

3.請學生兩兩討論:找出文本中提到三座高樓的「外型」、「特殊設計或功能」和「對城市的重要性或影響」的句子,並在課本上畫線標示。

4.討論結束,請學生說一說剛才討論時遇到什麼困難?並請其他組幫忙解答。

5.請各組寫出摘要:教師將摘要空白表共九格畫在黑板,每組各完成一格摘要,寫在小白板後貼至黑板上。

6.檢視及各組回饋:請各組念出完成的摘要,教師引導其他學生給予回饋或建議。

7.統整歸納:課文介紹三座高樓建築,用的結構是先總說、分說、再總結,而分說的部分,更細分為「外型」、「特殊設計或功能」和「對城市的重要性或影響」三方面來敘述。

圖7. 學生討論貼在黑板上的課文摘要(左);教師歸納課文敘述結構(右)

8.學生回饋和教師省思

(學生)有一組學生討論課文摘要時發現「對城市的影響」很難找,像是東京晴空塔的影響是「改善城市收訊不良」還是「為當地帶來可觀商機」?其他組認為「改善城市收訊不良」比較像是當初設計時的「特殊功能」,而「為當地帶來可觀商機」比較像是建築蓋好之後「對城市的影響」。

(A老師)學生能夠仔細思考建築的設計意圖和改變城市生活之間的差異,並且能用自己的話說明給同學聽,真的很棒。

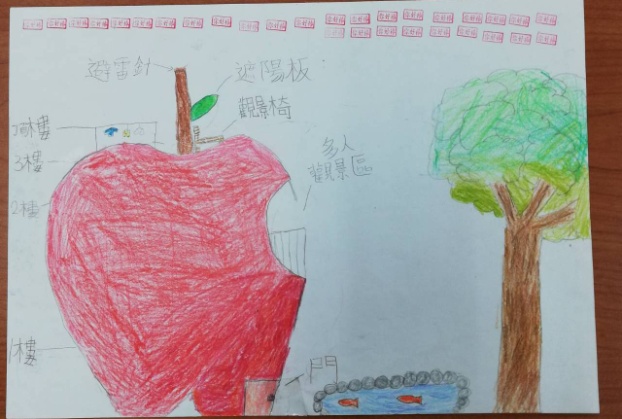

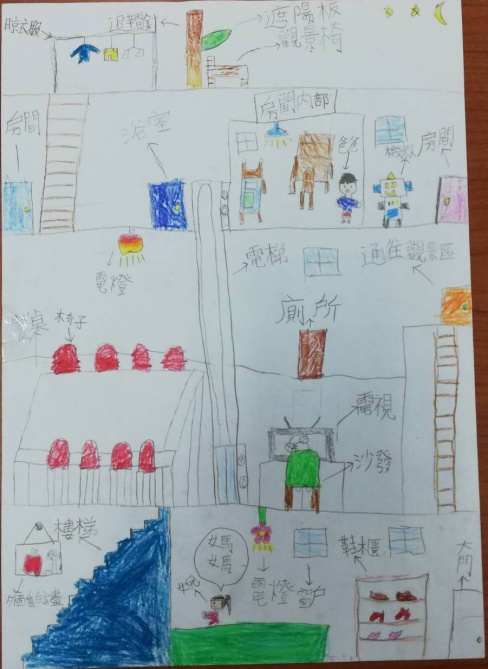

(三) 夢想中的房子(結合藝術領域)

1.發想

(1)教師引導學生想想:街頭上的建築物、以及在其他媒體上看過的建築物,有那些讓自己印象深刻的特點?結合這些特點,想想自己夢想中的房子是什麼樣子?

(2)小組成員討論與設計:(1)外形特色,(2)特殊設計與功能,和(3)對城市的影響或地位。

2.繪圖

(1)引導學生想一想,設計圖如何能清楚呈現建築設計?(要能看出建築的外觀、形狀、顏色,要有內部結構圖表示樓層、功能......等。)

運用哪些媒材比較適合?(鉛筆勾勒輪廓、色鉛筆著色外觀...)

(2)發下紙張,學生分組勾勒出自己夢想的房子。

3發表

各小組拿著設計圖,輪流上台分享關於夢想房子的設計想法,須包括外型特色、特殊設計或功能、對城市的影響或地位等(圖8、9)。

圖8. 學生設計有觀景區及遮陽板的蘋果屋

圖9. 蘋果屋的內部具備各種功能

4.學生回饋和教師省思

(學生)在討論時非常熱烈,有的人對造型很有創意,有的人對內部結構和功能很有想法,有的人希望屋子能和自然環境結合。這組學生發表時強調這是一棟非常舒適的屋子,不僅外型美觀,內部應有盡有,符合全家人的需求,且設有觀景區和躺椅,隨時可以看見外面自然美景。

(B老師)從學生的發表中我們可以看到學生的創意和巧思,也許住在蘋果屋裡面的人會變成第二個牛頓也說不定!

(四) 認識著名女建築師(議題融入綜合活動領域)

採用《世界不是方盒子:普立茲建築獎札哈.哈蒂的故事》繪本(圖10),全班一起共讀,教師提問,學生分組討論並發表。

圖10. 《世界不是方盒子:普立茲建築獎札哈.哈蒂的故事》(作者:Jeanette Winter/貞娜‧溫特;譯者:馬筱鳳;繪者:Jeanette Winter/貞娜‧溫特)

圖片來源:小典藏出版提供

1.提問(圖11)

(1)札哈.哈蒂的成長環境(回教男尊女卑)對她有什麼限制?父母親的教育態度對她有什麼影響?

(2)札哈.哈蒂從小熱愛數學,和她成為建築師有什麼關聯?

(3)札哈.哈蒂的競圖比賽獲得第一名,卻不被城市委員採用的原因是什麼?後來她怎麼做?如果你遇到這種情形會有什麼感覺?

(4)札哈.哈蒂是一位怎樣的人?從故事中找出兩個支持的理由。

(5)作者為什麼把書名取為「《世界不是方盒子》?

(6)說一說,你理想中的城市是什麼樣子?

2.教師歸納總結

札哈.哈蒂雖出生在男尊女卑的回教社會,但父親仍重視她的教育,使她相信身為女性一樣能成為出色的建築師,而她的奮鬥精神讓她克服重重困難,設計出許多聞名世界的建築。教師並補充說明:札哈.哈蒂曾為臺灣設計古根漢美術館(因預算不足未建造)、新淡江大橋(2020年完工)。

圖11. 教師用投影片與學生共讀繪本

3.學生回饋和教師省思

(學生)討論時較難發現主角的生長背景對她的限制,因為學生對於回教社會認識不多,需要老師稍微講解回教社會男尊女卑的風俗才能繼續討論。但討論到城市委員因為她的性別而不採用她設計的圖時,多組學生都表示不可思議,認為只要設計得好,不論性別都應該給他機會。

(A老師)在建築界中男性建築師比例較高,能透過繪本認識傑出女建築師是很棒的教材,尤其當學生看到許多充滿曲線、時尚又創意的建築物,眼神發亮並發出讚嘆時,相信他們都了解到性別絕不是限制自己的框架。

(C老師)本節課以《世界不是方盒子-札哈.哈蒂的故事》為教材,用投影片進行師生共讀及提問討論。教材清楚呈現,引起學生學習興趣,學生也能在引導下繼續思考,對教師的提問予以回應及討論,從中了解札哈.哈蒂的生長背景及限制,以及它奮鬥的過程。

(五) 世界建築探究(結合彈性學習-資訊)

1.教師播放Youtube影片《100 Most Famous Biuldings of All Time》(史上最有名的100個建築),引起動機。指導學生仔細觀看,若看到之前介紹過的建築,請大聲說出建築名稱。

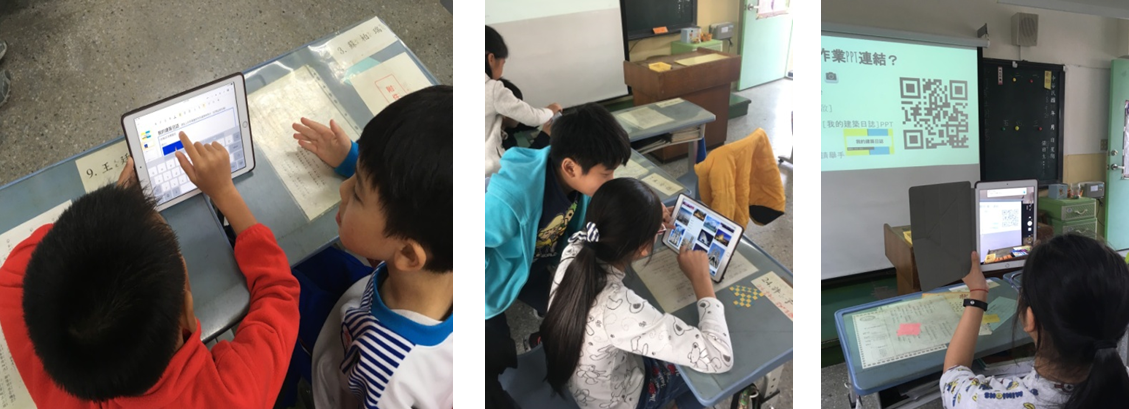

2.教師指導學生用平板做研究。依照投影片的步驟:(1)登入雲端硬碟,(2)掃描QR code連結到google簡報「我的建築日誌」,(3)傳送副本到自己的雲端硬碟,(4)更改檔名為組別名稱,和(5)閱讀簡報中的題目並仔細思考(圖12)。

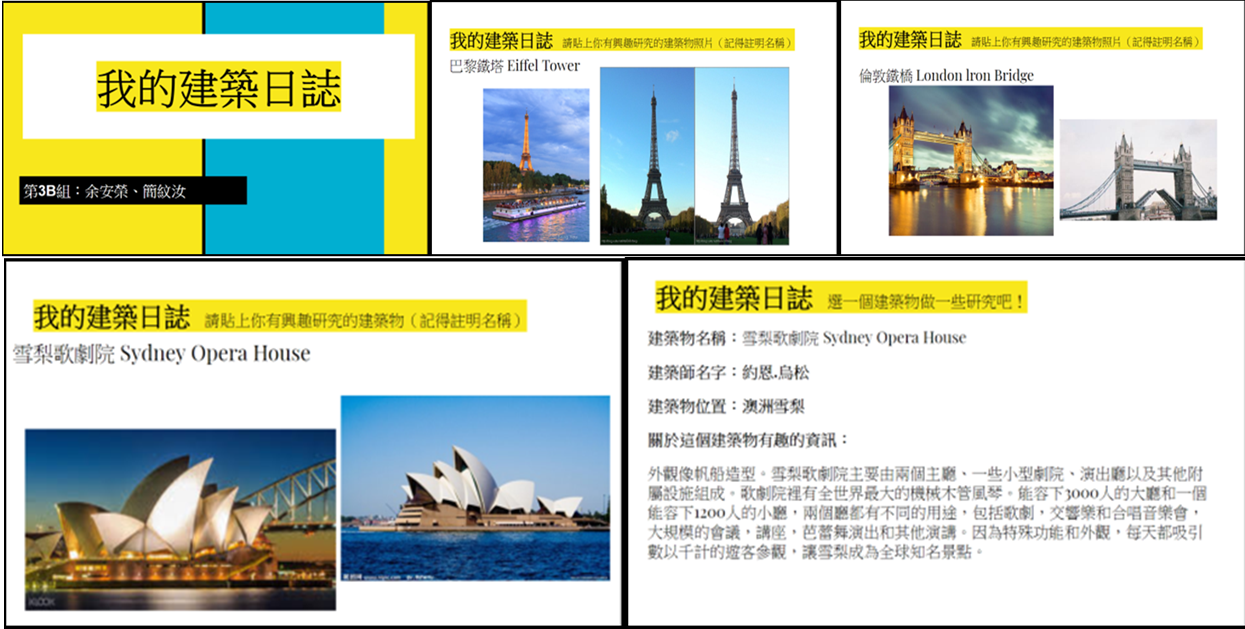

3.開始小組探究:兩人一組討論有興趣研究的三個建築物,上網瀏覽相關網頁,將建築名稱和照片編輯在簡報中。接著,從中選擇一個建築物進行深入研究,須上網找到建築師名稱、建築物位置、建築物的相關資訊(摘要重點有-外形特色、特殊設計與功能、對城市的影響或重要性),依序編輯於簡報中。

4.展示及發表:指導學生使用雲端硬碟[共用與連結]功能,將完成的簡報傳送至教師雲端硬碟。各組學生輪流上台發表,老師和同學給予回饋(圖13)。

圖12. 學生用平板上網搜尋(左)、編輯簡報(中)、用QR code連結簡報檔(右)

圖13. 學生簡報作品

5.學生回饋和教師省思

(學生)發現原來iPad的相機鏡頭可以掃描QR code實在太酷了。能在上課時用iPad隨時上網查資料非常方便,不像以前都要大家一起看老師的電腦才能上網。找建築物相關資料時最困難,因為字非常多常常不知道那些才是我們要的,所以花了很多時間閱讀網頁再挑選要複製的句子。

(A老師)學生第一次用平板上課顯得興致高昂,兩人一組討論、操作能溝通順暢,並依照投影片步驟,按部就班學習使用雲端硬碟做作業。某些學生連接雲端硬碟時無法順利下載,需要老師協助排除疑難,花了不少時間。建議若學生是第一次用平板,可請資訊老師協同教學,協助指導學生熟悉平板操作方式。學生在找建築物資訊時,容易未經篩選而複製太多網頁文字,仍需要老師提醒從三個面向-外型、特殊功能、對城市的重要性,才能慢慢摘取到重點。

(B老師)在課堂上使用平版蒐集資料,孩子的視野從方和高延伸到如行雲流水般,豐富了課程內容,也悄悄的打破了一些框架。真好!

(C老師)利用平板電腦教學,讓學生在課堂上可以立即搜尋相關資料,深入研究有興趣的主題或建築,開拓視野,學習有成效。

(六) 發揮創意玩建築(結合藝術領域) 採用繪本《Dreaming up: a celebration of building》(作者:Christy Hale)

1.呈現封面,介紹本書的作者及插畫家Christy Hale。

2.請學生一起大聲朗讀繪本故事。

3.教師提問和學生討論

(1)你有沒有注意到這本書有什麼特定的模式? (繪本每一頁的左邊是小孩蓋東西的插圖,而在右邊則是真實建築物的照片。這本繪本的文字安排跟圖裡建築物的造型很雷同。)

(2)比較看看,在繪本中右邊頁面真實建築的線條及形狀,有那些與左邊頁面小孩做的模型結構上有共通之處?(第3〜4頁杯子與雙子星塔有近似圓柱體的造型。第7-8頁箱子與箱之屋一樣都是矩形柱。第17〜18頁又細又直的撲克牌與直線造型的維特拉消防站有相似之處。)

(3)你認為為什麼作者想要把聖家堡比喻成一座沙堡?(因為它們有一樣的顏色和形狀)

(4)你認為為什麼這本書的作者及插畫者Christy Hale要設計出這樣的書?

4.教師介紹作家與建築師

(1)教師呈現封底內摺頁,朗讀關於作者Christy Hale對於這本書的看法,她對本書的靈感就來自於她第一次看到聖家堡。

(2)教師呈現繪本最後四頁,朗讀這些建築師的資料,每一棟建築物都是由不同的建築師所設計。

5.教師提問

(1)這些建築師有什麼不同?(有男有女,來自不同的國家,年齡不同,有不同文化背景,也有不同的靈感,基於不同的目的,運用不同的材料。)

(2)這些建築師有什麼共通性?(他們在年輕時就很喜歡建築,他們都非常有創意。)

6.分組動手做

(1)請學生分組討論,選出他們想要蓋模型的建築物,並仔細思考並圈選出那些材料適合用來建築他們的模型。

(2)請學生畫出建築物的草圖,並且記錄他們是如何運用這些材料來進行建構。

(3)教師檢視學生的草圖,針對他們所選的材料給予意見,並詢問例如:你為什麼要選這棟建築物做模型?你為什摩會選這些材料?

(4)教師提供材料,學生開始建構他們的模型。

(5)教師鼓勵學生仔細觀察真實建築物的照片,指導學生可以用鉛筆、蠟筆或是彩色筆來補充模型的細節。

7.展示與回饋

(1)指導學生在教室裡展示他們的作品,並和學生討論布展及參觀應注意的事項:展覽作品必須要有詳盡的作品介紹,例如建築的名稱、地點和一些有趣的資訊。參觀者必須要保持安靜,學習尊重展示品。

(2)進行作品參觀與分享回饋:教師指導學生欣賞作品後,透過便利貼將他們的建議、問題以及鼓勵留在作品的桌面上。

.png) 省思

省思

一、 跨領域教學活動培養STEAM素養

本案例中,在不同階段閱讀導入,讓孩子構思設計,透過科技,動手培養並能溝通發表,歷程中需要師長教學共備,並能協同教學,有助實踐素養導向的教與學。

二、用好提問連結多文本設計

以語文課本為出發,於教學設計中,考量語文選文的主題,增補繪本和活動設計,適合進行跨領域學習,爾後如再教學可再進階以核心問題方式提問引發探究跨域統整。

三、情境連結有助議題巧妙地融入

教學中因使用繪本,議題自然地融入閱讀教學,優先考量性別平等教育,人權教育,環境教育和海洋教育。本次選用和臺灣建築相關的女性傳記繪本,以性別平等教育議題融入,而後還能補充臺灣不同性別建築典範能連結生活情境更相形完整。

四、充足的時間進行對話與分享有助教師專業成長

學校安排每個月領域共備時間和每學期全校性課程教學分享,讓師長們能有共同成長的機會,並且不僅止於備課,每年段一個班級教學後分享,全年段實施,並跨年段分享教學經驗,有助橫向和縱貫的統整,師生共成長。