玻璃珠的尋寶地圖

過去數十年中,臺灣多個考古遺址相繼出土了大量玻璃珠文物,這些遺址分布於海岸及山區,目前已知最早的玻璃珠出土文物距今已有近兩千年的歷史。位於臺東縣太麻里鄉的「舊香蘭遺址」 自2003年底便陸續出土上千顆玻璃珠成品、數十件玻璃廢料以及和金屬加工有關的鐵器等遺物。

為了瞭解這些玻璃珠所承載的故事,我們透過光學顯微鏡觀察玻璃珠表面的紋路和氣泡,其中絕大部分的珠子表面和橫截面都能清楚地看到與穿孔方向平行的紋路,顯示這批在「舊香蘭遺址」出土的玻璃樣本是以「拉製法」製成,其形式外觀也與典型的「印度太平洋珠」特徵相符。

然而,同一批出土的玻璃材料之中,有些實心玻璃條纏繞於金屬棒之上,這是「捲製法」工藝技術的證據,顯示當時「舊香蘭」本土的玻璃珠工藝是捲製法,而不是拉製法。由此推論,於「舊香蘭」出土的拉製珠可能是透過與海外地區進行貿易,再進口至「舊香蘭」。-

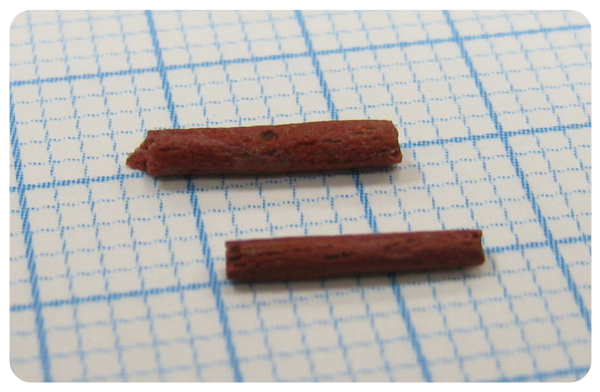

纏繞於金屬棒的玻璃珠

纏繞於金屬棒的玻璃珠 -

玻璃珠製作材料

玻璃珠製作材料

(紅色玻璃條的長度約1.5公分)

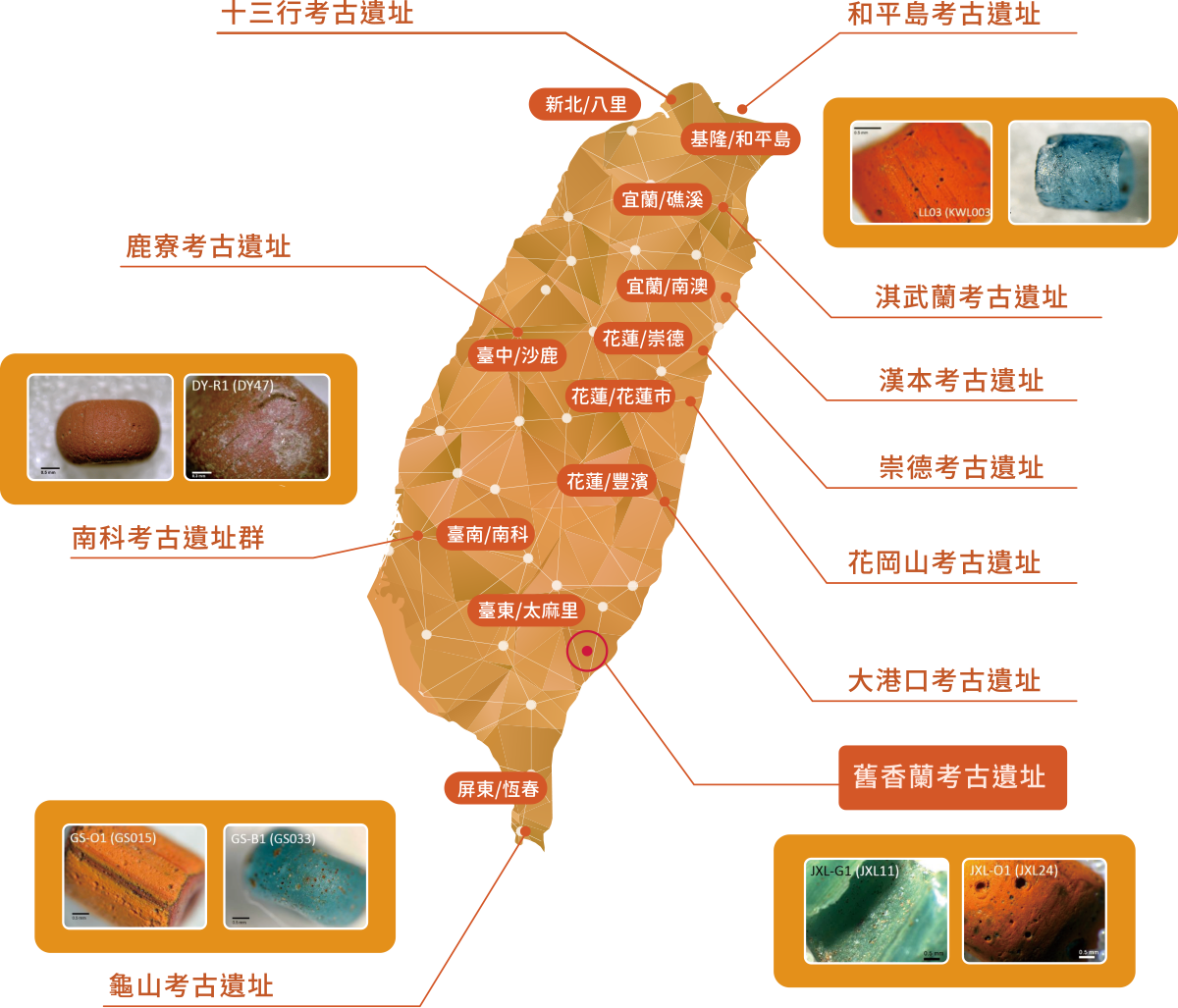

臺灣史前玻璃珠出土遺址分佈圖

-

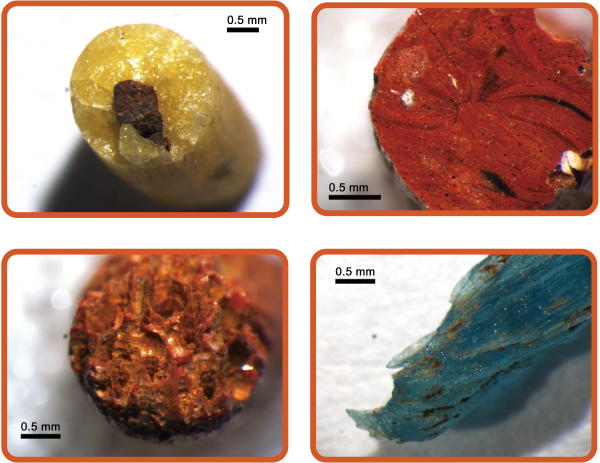

工藝廢料

「舊香蘭遺址」

「舊香蘭遺址」

出土玻璃珠工藝廢料樣本 -

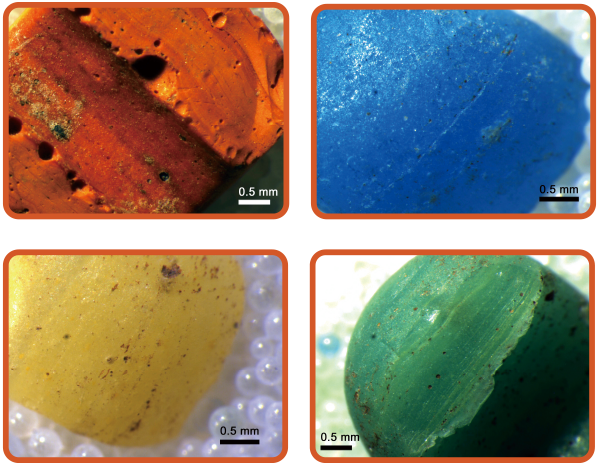

拉製法

「舊香蘭遺址」

「舊香蘭遺址」

出土玻璃珠樣本 -

捲製法

「淇武蘭遺址」

「淇武蘭遺址」

出土玻璃珠樣本

早期鐵器時代- 臺灣與環南海交流圈地圖

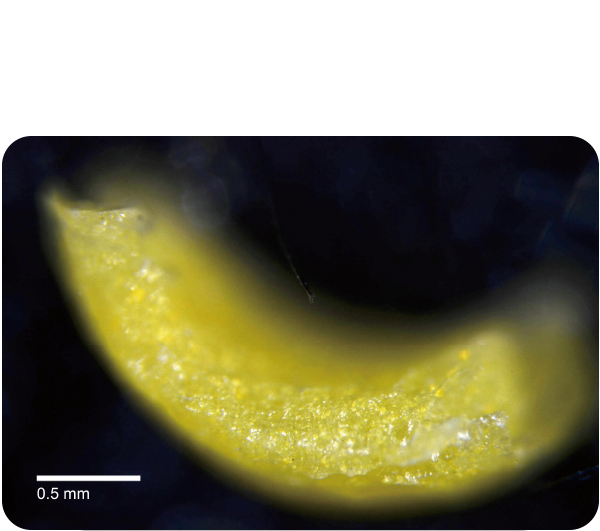

「淇武蘭遺址」出土-黃色玻璃珠

-

光學顯微鏡下觀察玻璃珠外觀

光學顯微鏡下觀察玻璃珠外觀 -

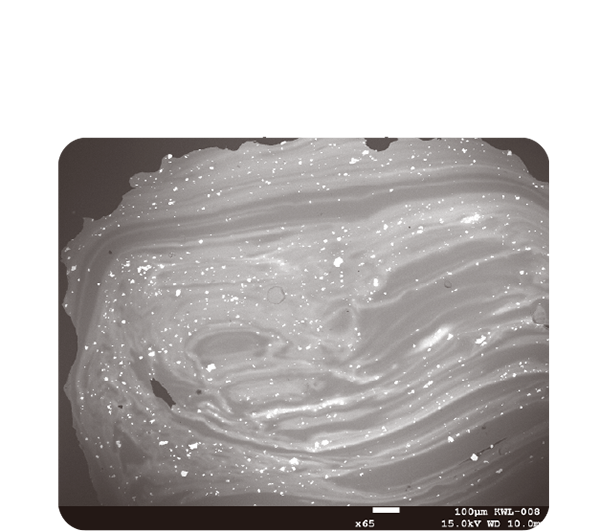

透過SEM-EDS掃描放大65倍的玻璃微結構

透過SEM-EDS掃描放大65倍的玻璃微結構 -

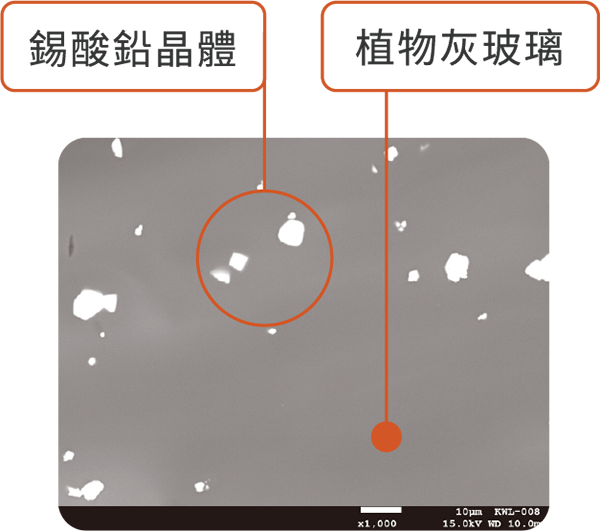

透過SEM-EDS掃描放大1000倍的玻璃微結構,可見錫酸鉛晶體(白色亮點)及植物灰玻璃

透過SEM-EDS掃描放大1000倍的玻璃微結構,可見錫酸鉛晶體(白色亮點)及植物灰玻璃